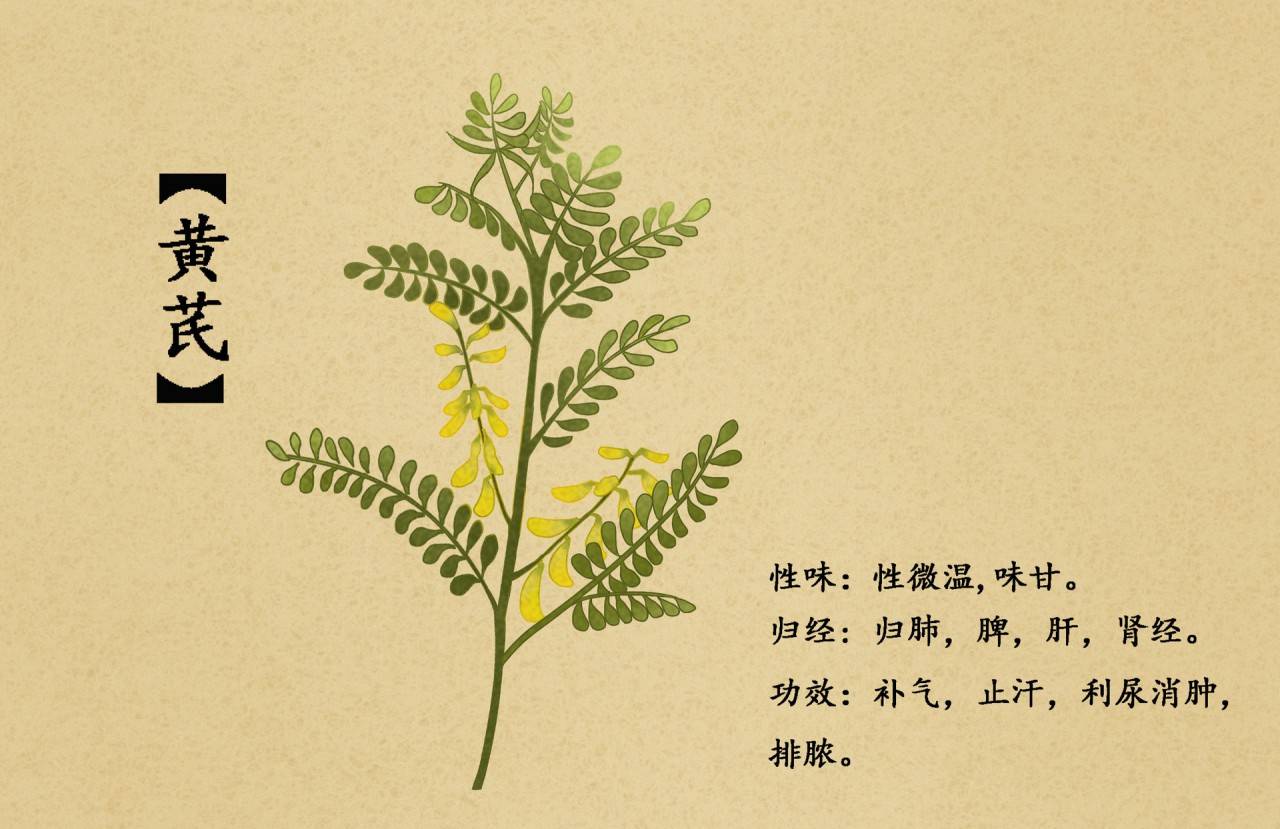

黄芪是十分常见且在方剂中频繁使用的中药。黄芪,又名绵芪,多年生草本,产于内蒙古、山西、甘肃、黑龙江等地。黄芪入药迄今已有2000多年的历史,其有增强机体免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗应激、和较广泛的抗菌作用。由于长期大量采挖,近几年来野生黄芪的数量急剧减少,有趋于绝灭的危险。

来 源

豆科植物蒙古黄芪或膜荚黄芪的干燥根。多年生草本,高50-100厘米。茎直立,上部多分枝,有细棱,被白色柔毛。主根肥厚,木质,常分枝,灰白色。春、秋二季采挖,除去须根和根头,晒干。

饮 片 鉴 别

表面淡棕黄色或淡棕褐色,有不整齐的纵皱纹或纵沟。质硬而韧,不易折断,断面纤维性强,并显粉性,皮部黄白色,木部淡黄色,有放射状纹理和裂隙,老根中心偶呈枯朽状,黑褐色或呈空洞。气微,味微甜,嚼之微有豆腥味。

性 味 与 归 经

味甘,微温,归肺、脾经。

功 效 与 主 治

补气升阳,固表止汗,利水消肿,生津养血,行滞通痹,托毒排脓,敛疮生肌。用于气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,内热消渴,血虚萎黄,半身不遂,痈疽难溃,久溃不敛。

黄芪有两个炮制品:生黄芪和炙黄芪。炙黄芪为生黄芪经蜜炙法炮制的饮片,色泽较生黄芪深,外表皮淡棕黄色或淡棕褐色,略有光泽,偏于益气补中。用于气虚乏力,食少便溏。

黄芪在方剂与其他常用中药配伍有相辅相成的效果。一般与桃仁、红花等配伍能补气行血;与人参、龙眼肉等配伍组成归脾汤,能治疗脾气虚弱、失其统摄所导致的便血、崩漏;与麦冬、天花粉等配伍,还可用于治疗气血不足所导致的痈疽不溃、溃久不能收敛;也可用于治疗气虚津亏导致的消渴症。

药师提示:表实邪盛,食积停滞,以及阴虚阳亢者,均禁服。每日用量在9-30g为宜。

供稿:药剂科 白雷